ハンディファンやモバイルバッテリーの爆発・発火事故があいついでいます。

当サイトでは、2021年にリチウムイオン電池内蔵の携帯型扇風機の事故と注意喚起という記事を出していました(携帯型扇風機という言葉に時の流れを感じます)

これは危ない…と感じたからです。利用者が増え、残念ながら事故が拡大してしまいました。

ハンディファンの発火がなぜ起きるのか、なぜ非常に危ないのか、危険を避ける対策についてあらためてわかりやすく解説します。

危険度を判定するため、ハンディファンの電池も解体して中身を観察してみました。

安いハンディファンを買ってはいけない

危険を避ける第一の対策は 安価なハンディファンを買わないことです。

どんな電池が使われている?

多くのハンディファンやモバイルバッテリー、電子タバコに使われているリチウムイオン電池は、缶タイプの円筒形18650(いちはちろくごまる)です。18650はリチウムイオン電池の規格サイズで直径18㎜、高さ65㎜の乾電池に似た外見をしています。小型ですがエネルギー密度が高い電池です。

一方、身近なスマートフォンやタブレットに使われているリチウムイオン電池のほとんどはラミネートセルです。

円筒形缶タイプとラミネートセルは何が違うかというと、名前の通り、外装が違います。

硬い缶で包まれ上部をきっちり蓋でカシメているのが缶タイプ、

レトルト食品パックのような柔らかいラミネートで包まれ接着剤で封止されているのがラミネートセルです。

そして、事故が起きた際にどちらが危険かというと、圧倒的に缶タイプです。

缶詰を火にかけて爆発させる状況を想像してください。

圧力が缶の内部で限界まで強まり、蓋と中身がロケットのようにふっとぶ。

缶タイプのリチウムイオン電池が事故を起こすときはこういう状況になっているわけです。

むろん、危険を防ぐためのシステムはあります。

CID(Current Interrupt Device)という、圧力(高温による内圧上昇、ガス発生による内圧上昇、過充電による高温高圧)などで作動する電流遮断装置があります。また、CIDが働いた後にガス圧力を逃がすガス弁があり、暴発を防ぎます。過電流保護や過充電、過放電から保護するPTCもあります。

しかし、安くつくられた電池にはこういった保護機能がついていないことがあります。

コスト削減のためにCIDやPTCが付いていなかったり、機能するか分からないガス弁…そういった円筒形電池で内部短絡が起こると、あっという間に破裂・発火し、世間を騒がす事故に発展してしまいます。

危険を防ぐには、安いハンディファンを買わないこと

これはモバイルバッテリーも同じです。これらの製品の材料で最も高いのはリチウムイオン電池です。製品が安いということは、安いリチウムイオン電池を使っているということです。安いリチウムイオン電池は保護機能がついていない可能性が高くなります。また、安い電池は品質が粗悪で劣化しやすく、事故の可能性がそもそも非常に高い危険性があります。

PSEを確認する

とはいえ、価格帯がそれなりでも安心はできません。リチウムイオン電池の知識がまったくない販売店が安く作ったOEM品にブランド名をつけて市場に出すこともあるからです。特にハンディファンは雑貨扱いのため、危険品という認識をなかなかもてません。

電気製品の安全性を担保する日本国内規格に、PSE(電気用品安全法)があります。

ハンディファンは現在PSE取得が義務付けられていません※モバイルバッテリーは義務付けられています。

PSEを取得しているハンディファンはそれだけ安全を考えてつくられているといえます。

これがPSEマークです。表示がうまく確認できない場合は、販売店やメーカーにPSEを取得しているか聞いてみましょう。

安全に使うため絶対に守るべきポイント

安全性を高めるためには使い方も重要です。リチウムイオン電池は危険品ですから、おかしな使い方は事故に直結します。

①充電したまま放置しない

②落としたら使用を停止する

③高温環境の充電・使用・放置を避ける

① 発火の多くは充電中に起こります。電池に不具合があると内部にどんどん充電エネルギーがたまり、熱をもって爆発することがあるからです。スマートフォンが安全だからといって数百円から数千円のリチウムイオン電池製品を同じと思ってはいけません。

外出中、就寝中、目の届かない場所で充電をしないでください。充電器にさしっぱなしは常に危険状態という認識をもちましょう。

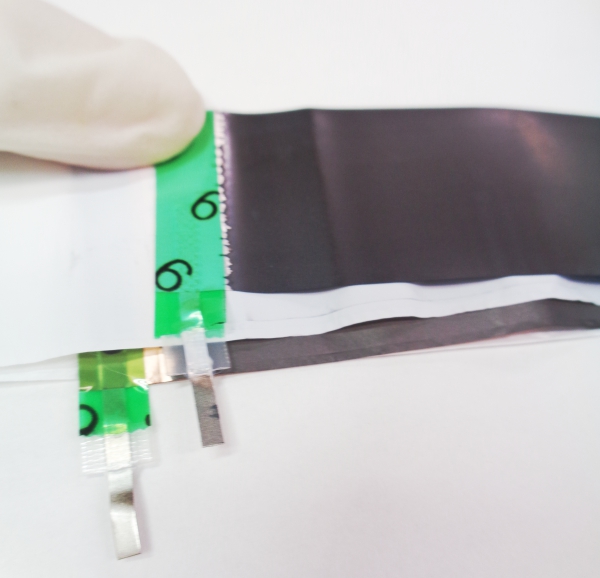

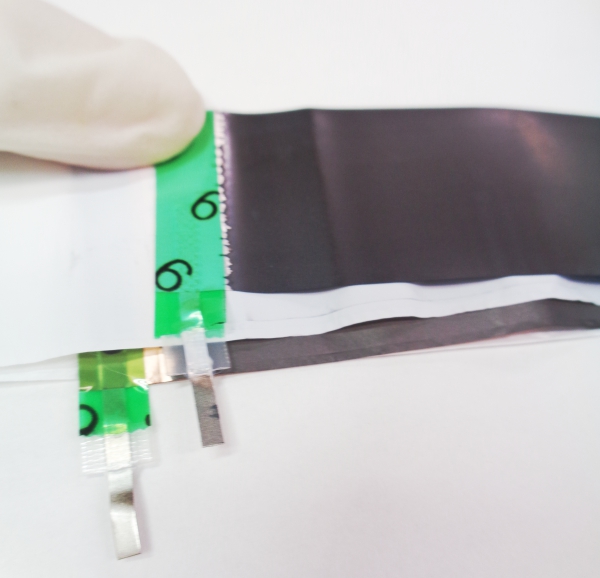

② リチウムイオン電池は、正極・負極・セパレータを重ねて巻く構造です。ショートしないようそれぞれサイズが異なります。しかし、衝撃が加わると巻きずれが起こったり、貫通したりして、ショートする可能性が大きくなります。すぐショートしない場合も使い続けることで危険が増大します。

ハンディファンやモバイルバッテリーの本体を落としたり衝撃を与えてしまったときは、決して充電せず、発火の可能性があるものとして使用せず処分しましょう。

③ リチウムイオン電池は内部で化学反応をおこし、エネルギーをつくっています。通常の使用でも使うほど劣化して危険性が高まっていきますが、45℃以上の高温状態では電解液の劣化が促進されます。

劣化を促進する高温下での使用を避けましょう。エアコンのきいていない室内、車内、屋外や日に照らされる鞄・リュックなどに置きっぱなし入れっぱなしにしないようにしましょう。

ハンディファンのリチウムイオン電池を解体してみた結果

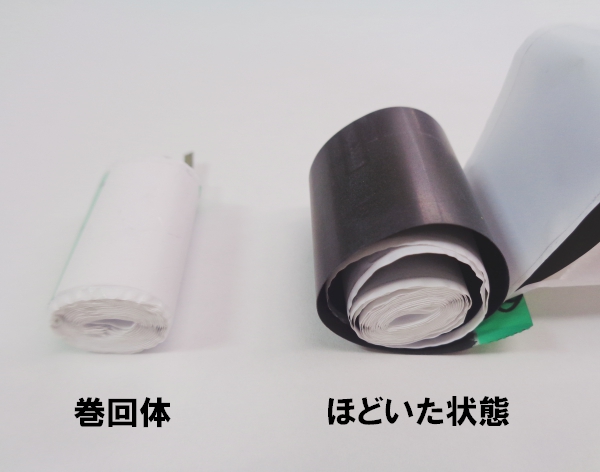

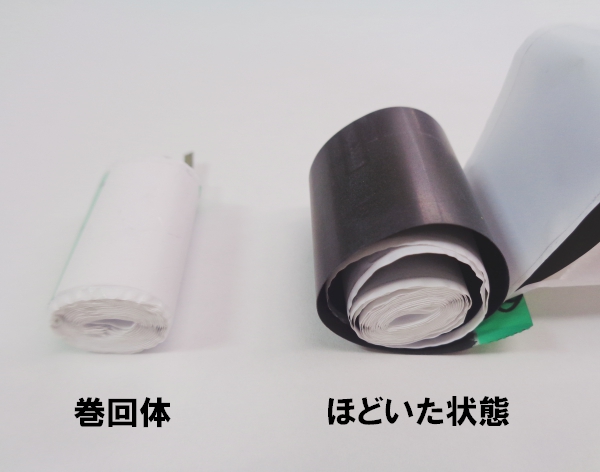

実際に電池を解体して中身を確認してみました。解体で電池の品質はだいたいわかります。

リチウムイオン電池の内部で起きる内部短絡(ショート)の原因は

《1》 巻きずれ

《2》 リチウム析出

大きくこの二つです。粗悪な電池は製造段階で既にこれらの症状が出ていることがあります。

巻きずれとはこのようにセパレータで隔てられぐるぐる巻きにされた正極と負極(いずれも金属箔)が綺麗に巻かれずズレてしまい金属箔同士が接触しやすくなる、接触してしまうことです。

(写真はラミネートセル内部ですが、缶タイプも同じ構造です)

驚くほど危険な電池が使われていた

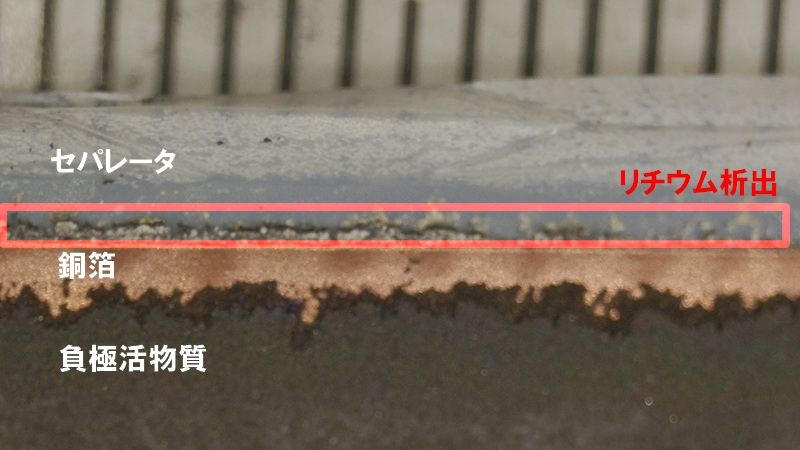

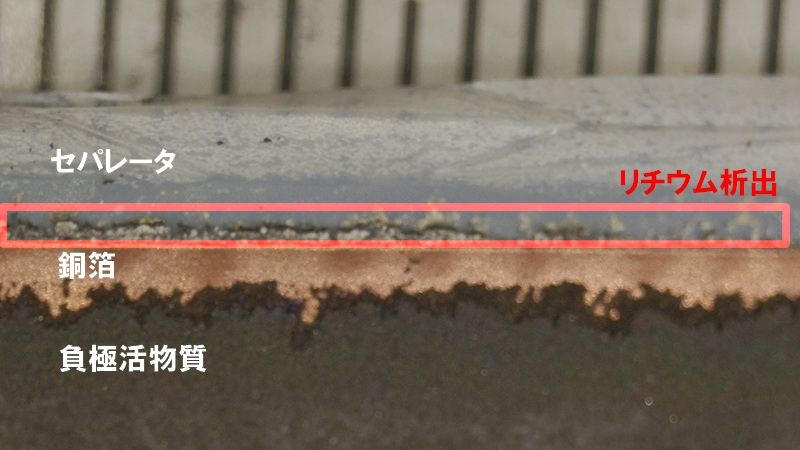

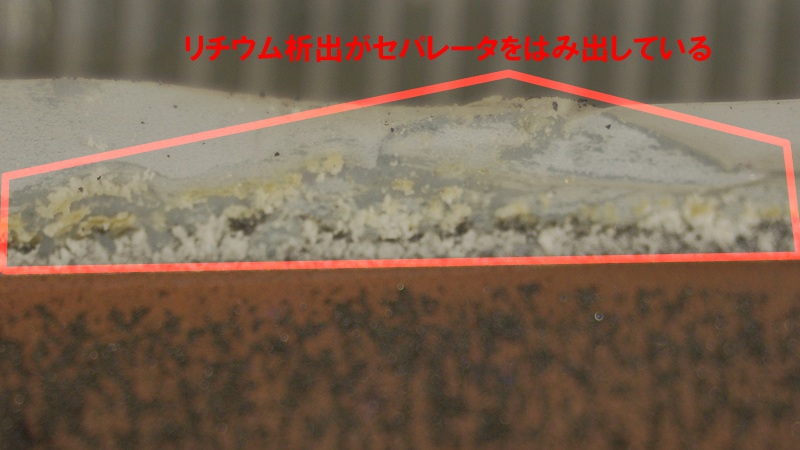

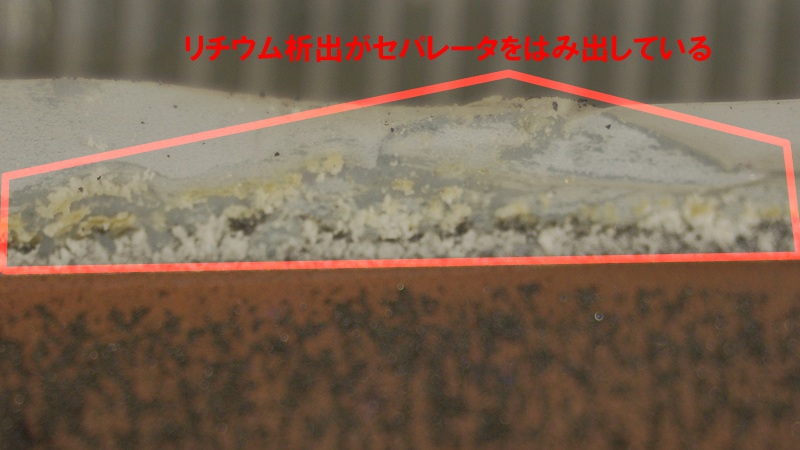

リチウム析出の画像です。購入した安価なハンディファンの18650電池を解体してみました。

※リチウムイオン電池解体は非常に危険なのでドライ環境と経験、知見がない場合は絶対に行なわないでください。

負極に驚くほどのリチウム析出が見られました。ほぼ新品でしたが負極活物質もボロボロです。

つまり、使用に伴い劣化したのではなく、最初から劣化したに等しい危険な状態で販売されていたということです。

凄まじい粗悪ぶりが確認できて思わず興奮してしまいました。

リチウム析出がセパレータをはみ出して飛び出ています。

リチウム析出は金属の尖った塊ですから、すぐにでも正極と負極が接触し内部短絡する危険があります。内部短絡すれば内部に発生しているガス(電解液の劣化により発生したガス。高温や充放電で発生する)に引火し、顔の近くで爆発する可能性もあります。

安価なハンディファンのどれもがこのような危険な電池を用いているとは限りません。

しかし、十分に可能性はあるものとして検討したほうが良いと思います。

リチウムイオン電池製品の事故は正しい使い方で減らすことができます。

危険品であることを十分にご理解のうえご利用いただければと思います。

使い終わった製品は適切な方法で廃棄してください。自治体に確認せず不燃ごみにだしてはいけません。火事や事故につながります。

リチウムイオン電池の解体についてさらに詳しくは